ニュース・活動報告

一時保護所は、児童相談所に保護された子どもが、長期的な処遇が決まるまで一時的に生活する場所で、2018年4月現在、全国に136カ所あります。年間の保護件数は2万件を超え、常時2000人近い子どもが生活しています。緊急に保護を必要とする子どもにとって欠かせない施設ですが、親による連れ戻しを防ぐなどの理由から所在地は公開されておらず、常時鍵のかかっている保護所もあるなど閉鎖性が高いこともあって、その実態は一般にはほとんど知られていません。

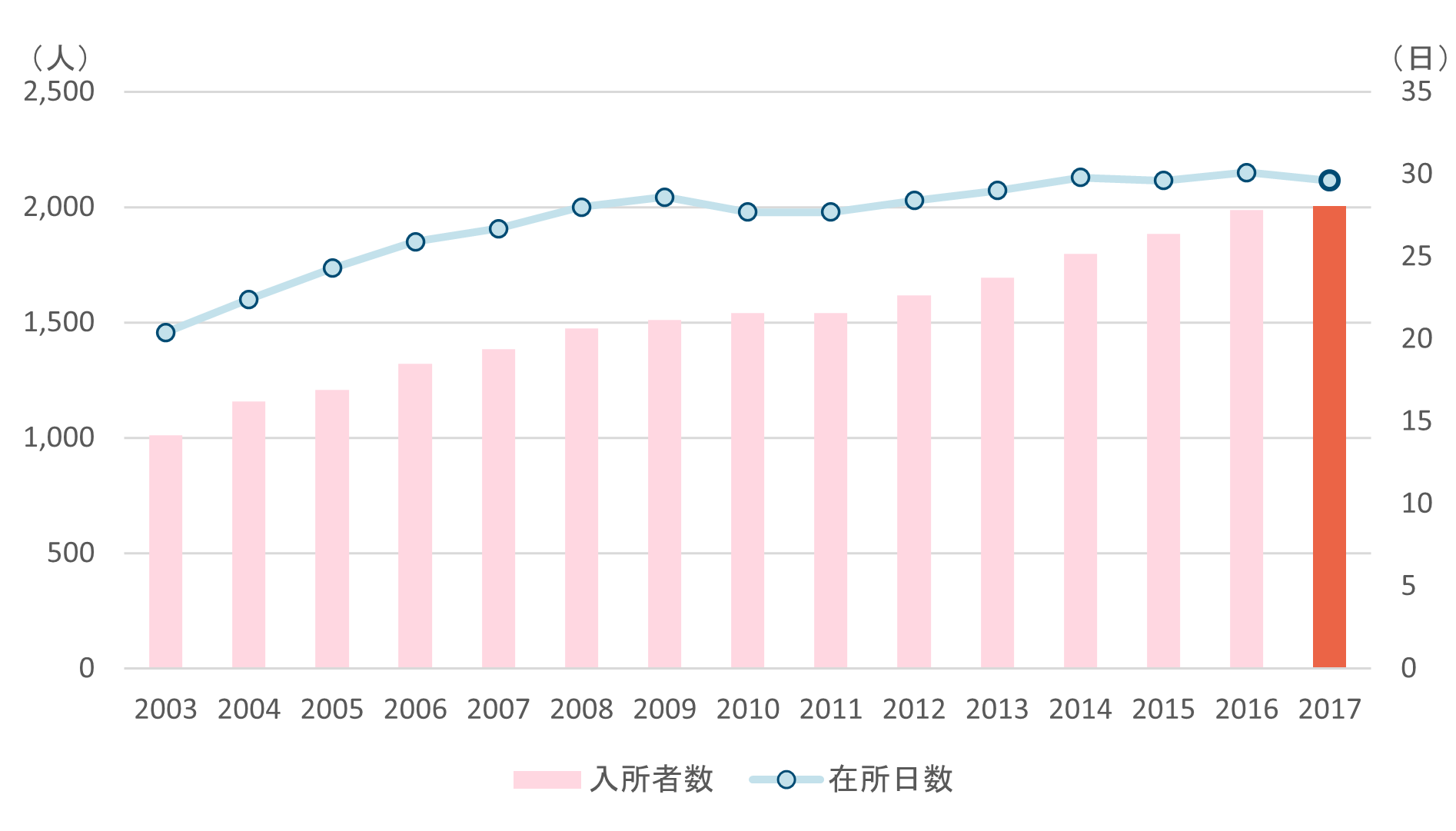

◆長期化する入所期間

虐待の増加などによって児童相談所が保護する子どもは年々増加しています。一時保護所の入所期間は2カ月以内と定められていますが、その後の生活拠点となる児童養護施設や里親などのキャパシティ不足から、行き先が決まらないまま長期に在所する子どもが増えています。在所日数の全国平均は30日程度ですが、2019年には規定の2カ月を超えたケースが全体の16%にのぼり、最長で2年を超えた事例もありました。

一時保護所の入所者数と在所日数(※)

その結果、定員いっぱい、あるいは定員を超えて子どもを収容せざるを得ない一時保護所も増えています。2018年の調査では、年間の平均入所率(入所者数/定員)が100%を超えた一時保護所が13カ所、80~100%が23カ所にのぼりました。こうした一時保護所では、定員からはみ出した子どもが廊下に布団を敷いて寝かされるなど、劣悪な環境での生活を強いられることになります。

◆安心な場所であるはずが…

入所理由は半数近くが虐待ですが、非行による入所も14%にのぼるなど、子どもの抱える事情が多様であることも状況を複雑にしています。暴力をふるったり、職員に反抗する子どももいることから、管理体制は厳しくなりがちですし、職員が子どもをどなりつけるなど、強圧的な態度をとることもあるといいます。虐待から保護されたばかりの子どもは、大きな声を聞くだけで恐怖にかられ、パニックになることがあります。

日々の生活は大きく制限されています。個室のある一時保護所は少なく、多くの子どもたちは数人ずつ同じ部屋で過ごしますが、互いの事情や連絡先を教え合うことは原則として禁じられています。トラブルを避けるために、子ども同士が目を合わせることすら禁じている保護所もあるといいます。私物は持ち込めず、備え付けの物品は厳重に管理され、紛失した紙一枚を探すために7~15歳の少女9人を裸にして調べた一時保護所の対応が問題になったこともありました。自由な外出は禁じられ、学校に通うこともできません。学習時間は設けられていますが、市販のドリルをやる程度であり、学習の遅れが後々まで尾を引くことになりがちです。

誕生会などのイベントや、戸外レクリエーションなど、子どもたちが少しでも楽しく過ごせるよう職員たちが努力している一時保護所も多くありますが、子どもの人数が多すぎ、職員の人員が不足している保護所では、そうした努力にも限界があります。

最近では一時保護所の状況を外部の目で評価してもらい、改善を図る動きも出てきています。東京都では、一時保護所第三者委員の弁護士らが職員や子どもたちに聞き取り調査を行い、人権侵害に当たる過剰な規制が一部にあること、その背景に定員超過の収容状況や職員配置の少なさがあることなどを指摘。東京都はそれにこたえて、定員増や職員増を実施しています。こうした手法を全国で広く普及させ、一時保護所の環境改善を図っていくことが望まれます。

-

2024.05.16子どもの現状親ガチャとは?親を頼れない子どもたちが未来をあきらめないために

-

2021.04.07子どもの現状高校卒業後の進路

-

2021.04.08子どもの現状新たな取り組み「継続支援計画」